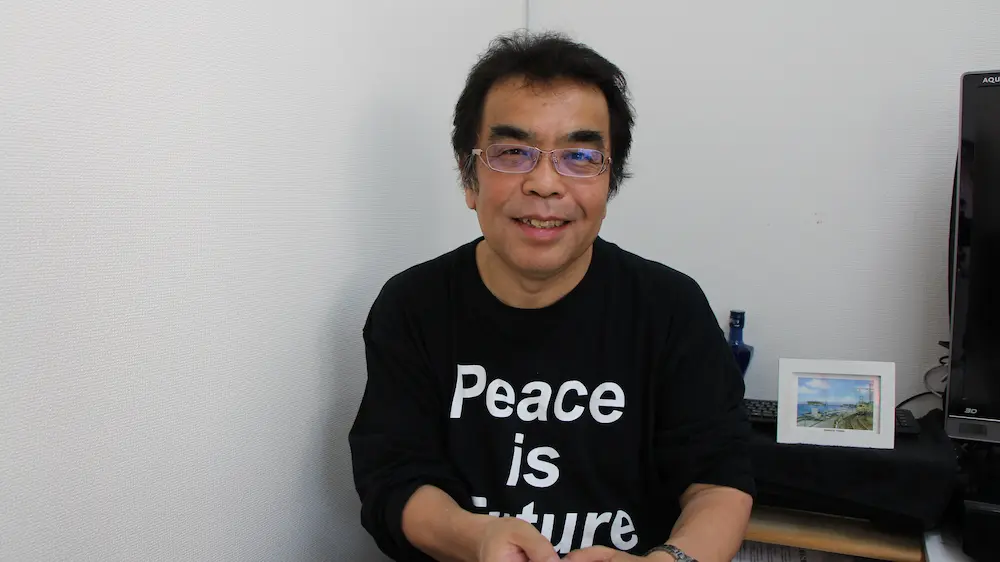

KOSHIN学院で塾長として生徒と向き合ってきた中で、私が常に意識していることがあります。それは「生徒に分かりやすく、簡潔に指示を出すこと」です。

この一見当たり前のようでいて、実はとても難しい「指示の出し方」。私自身も塾の先生になりたての頃は、つい「あれも・これも」と生徒に言ってしまっていました。しかも、それで良いと思っていたのです。今振り返れば、なんとも恥ずかしい話です。

でも、考えてみてください。「あれも・これも」と言われたら、オトナでも嫌になりますよね? 頭の中が混乱して、何から手をつけていいのか分からなくなる。やる気も削がれてしまう。ましてや、まだ成長途中の中学生にとっては、なおさらです。

ところがギッチョンチョン──先生も自分の指導に自信がないうちは、つい色々と指示を出したくなってしまうのです。

指示が多い=不安の裏返し

「あれも・これも」と言ってしまう背景には、教える側の“焦り”や“不安”があります。生徒にちゃんと理解してほしい、成果を出してほしい、間違えてほしくない──そんな思いが強すぎると、つい指示が増えてしまうのです。

でも、それは逆効果です。指示が多すぎると、生徒は「何が大事なのか」が分からなくなります。優先順位も曖昧になり、結局どれも中途半端になってしまう。結果として、生徒の成長を妨げてしまうのです。

指示は「絞る」ことで伝わる

では、どうすれば良いのか?

答えはシンプルです。「指示を絞る」ことです。

本当に伝えたいことを一つか二つに絞り、それを明確に、簡潔に伝える。これだけで、生徒の理解度は格段に上がります。指示が少ないほど、生徒は自分で考える余白を持てるようになります。自分で工夫し、試行錯誤する力が育つのです。

もちろん、指示を絞るには「何を伝えるべきか」を見極める力が必要です。これは経験と覚悟が求められます。教える側が「これだけは絶対に伝えたい」と腹をくくること。そこに、教育者としての成熟があるのだと思います。

生徒の立場に立つということ

指示を出すとき、私はいつも「この言い方で、生徒はどう感じるだろうか?」と考えます。

・混乱しないか?

・プレッシャーにならないか?

・自分で考える余地があるか?

この視点を持つことで、指示の質が変わります。単なる「命令」ではなく、「導き」になるのです。

教育とは、押し付けることではありません。生徒が自分の力で歩けるように、そっと背中を押すこと。だからこそ、指示はシンプルであるべきなのです。

「伝える力」は「信じる力」

指示を絞ることは、教える側にとって勇気のいることです。「これだけで本当に伝わるだろうか?」という不安がつきまといます。

でも、そこで必要なのは「生徒を信じる力」です。

生徒は思っている以上に、ちゃんと受け止めてくれます。こちらが本気で伝えたことは、必ず心に届きます。だからこそ、指示は少なくていい。むしろ、少ない方が深く届くのです。

教える側の成長が、生徒を育てる

私自身、指示の出し方を見直すことで、教育者として大きく成長できたと感じています。以前は「全部伝えなければ」と思っていました。でも今は、「本当に大事なことだけを伝える」ことに集中しています。

その結果、生徒たちの反応も変わりました。自分で考えるようになり、主体的に動くようになった。何より、表情が明るくなったのです。

教育とは、教える側の成長がそのまま生徒の成長につながる世界です。だからこそ、私たち教師は常に自分を見つめ直し、学び続けなければなりません。

──「伝える」とは「届ける」こと――

指示を出すという行為は、単なる情報伝達ではありません。それは「心を届ける」ことです。

だからこそ、言葉はシンプルに。でも、心は深く。

生徒の未来を本気で願うなら、指示の出し方にも「愛」と「覚悟」を込めるべきです。私たち教師が変われば、生徒も変わります。KOSHIN学院は、これからもその信念を胸に、子どもたちと向き合っていきます。

生徒の心に響かなければ『指示』とは言わない

それでは今日はこの辺で! また明日♪

【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】

しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪