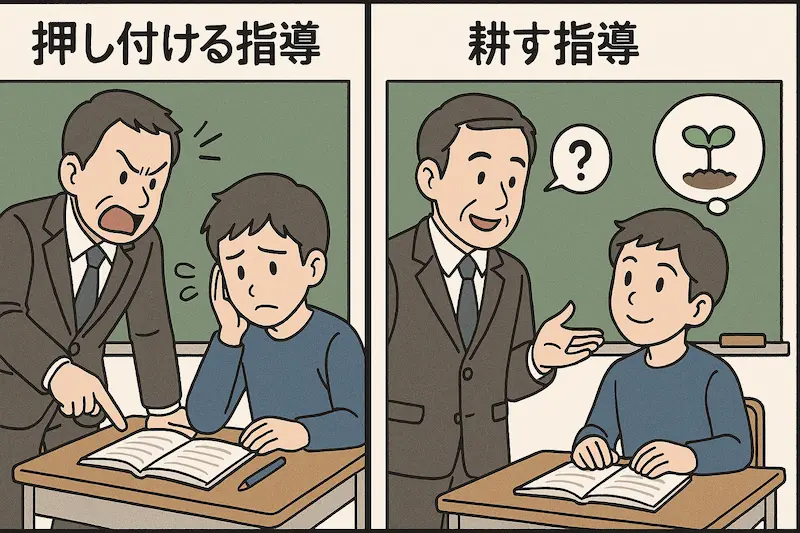

かつての私は、指導とは「教えること」だと信じていました。いや、正確に言えば「教え込むこと」だったかもしれません。若い頃の私は、情熱のままに生徒へ知識を押し付け、正解を示し、時には「こうすべきだ」と強く言い切ることもありました。今思えば、それは自分の中にある「正しさ」を伝えたい一心だったのです。けれど、年月を重ね、生徒たちと向き合い続ける中で、私は大切なことに気づきました。

それは、「人の心は、耕されなければ何も育たない」ということです。

【動画】なるべく押しつけない指導――心に響く授業――

心の土壌を耕すということ

『耕心』——これは私が塾の名前に込めた、そして教育の根幹に据えている言葉です。知識や技術を伝える前に、まず心の土壌を耕す。生徒が安心して学べる環境、信頼できる関係、そして「学びたいと思える気持ち」を育てること。それがなければ、どんなに素晴らしい教材も、どんなに熱意ある授業も、生徒の中に根を張ることはありません。

今の私は、指導のスタイルを大きく変えました。無理に教え込むことはせず、さりげなく問いかけ、そっとヒントを渡し、生徒の反応を見ながら少しずつ深めていく。まるで畑に種をまき、水をやり、日差しを待つように。生徒の心が「受け入れる準備」を整えるまで、焦らず、急がず、見守るのです。

「さりげなさ」が生む深い学び

たとえば、ある生徒が歴史の授業でぼんやりしていたとします。以前なら「ちゃんと聞きなさい」と注意していたかもしれません。でも今は、ふとしたタイミングで「この時代、君ならどう生きると思う?」と問いかけてみる。すると、生徒は自分の視点で考え始め、やがて興味を持ち、自ら調べ始めることもあります。

この「さりげなさ」こそが、心を耕す第一歩なのです。押し付けられた知識は一時的に記憶されるかもしれませんが、自らの興味から芽生えた学びは、深く根を張り、やがて花を咲かせます。

反省があるからこそ、今がある

もちろん、私自身も完璧ではありません。若い頃の指導を振り返ると、反省すべき点は山ほどあります。けれど、その経験があったからこそ、今の『耕心』の哲学にたどり着けたのだと思います。教育とは、教える側もまた学び続ける営みです。生徒の成長とともに、私自身も成長してきました。

教育は「育てる」こと

「教育」という言葉には、「教える」と「育てる」の両方の意味があります。私は今、後者を大切にしています。育てるとは、相手の可能性を信じ、待ち、支えること。そして、心の土壌を耕し、そこに希望の種をまくことです。

KOSHIN学院では、そんな教育を日々実践しています。生徒一人ひとりの心に寄り添い、無理なく、自然に、でも確実に学びが根づくように。それは決して派手ではありませんが、確かな手応えがあります。

塾長より

『耕心』とは、ただ優しくすることではありません。時には厳しさも必要です。けれど、その厳しさもまた、心を耕すためのもの。生徒が自分の力で立ち上がり、歩き出すための支えとなるように。そんな願いを込めて、私は今日も教壇に立ちます。

教育とは、心を耕すこと。そして、未来を育てること。

生徒の気持ちが受け入れ態勢になってることが大事!

それでは今日はこの辺で! また明日♪

【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】

しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪