親に甘えられない子どもは、心に孤独を抱える

子どもが親に甘えることは、心の成長にとって欠かせない営みです。安心して「お母さん」「お父さん」と呼びかけ、抱きしめてもらい、時には泣きつくことができる――そのような経験は、子どもの自己肯定感や信頼感の土台になります。

私自身、両親をすでに亡くしていますが、今でもふとした瞬間に両親が恋しくなることがあります。大人になってもなお「親に甘えたい」という気持ちが残っているのですから、子ども時代に十分に甘えられない環境にある子どもは、どれほど寂しい思いを抱えているだろうと想像せずにはいられません。

【動画】甘えることと甘やかすことは全く違う!

「甘える」と「甘やかす」はまったく違う

ここで大切なのは、「甘える」と「甘やかす」を混同しないことです。甘えることは、子どもが安心を得るための自然な行為です。一方、甘やかすことは、子どもが自分で努力する機会を奪い、成長の芽を摘んでしまう危険があります。

たとえば、宿題をやりたくないと泣きついた子に対して、「じゃあやらなくていいよ」と言ってしまえば、それは甘やかしです。しかし「やりたくない気持ちはわかるよ。でも一緒に少しずつやってみよう」と寄り添うことは、甘えを受け止めながらも成長へと導く姿勢です。

教育現場で見える「甘え」と「甘やかし」の影響

塾で子どもたちと接していると、親に十分に甘えられなかった子は、心の奥に「自分は愛されていないのではないか」という不安を抱えていることがあります。その不安は、学習意欲や人間関係にも影響を及ぼします。

逆に、過度に甘やかされて育った子どもは、困難に直面したときに「誰かが助けてくれるだろう」と依存的になり、自分で乗り越える力を発揮できないことがあります。どちらも、子どもが自立していくうえで障害となるのです。

親に求められる「受け止める力」と「信じる力」

では、親はどうすればよいのでしょうか。私は「甘えを受け止め、甘やかさない」という姿勢こそが大切だと思います。子どもが安心して泣きつける場所を提供しつつ、「あなたならできる」と信じて背中を押す――このバランスが重要です。

親自身が忙しさや不安に追われていると、つい「もういいから」と甘やかしてしまったり、逆に「泣くんじゃない」と突き放してしまったりすることがあります。しかし、子どもにとって必要なのは「受け止めてもらえる安心」と「挑戦を促される信頼」の両方なのです。

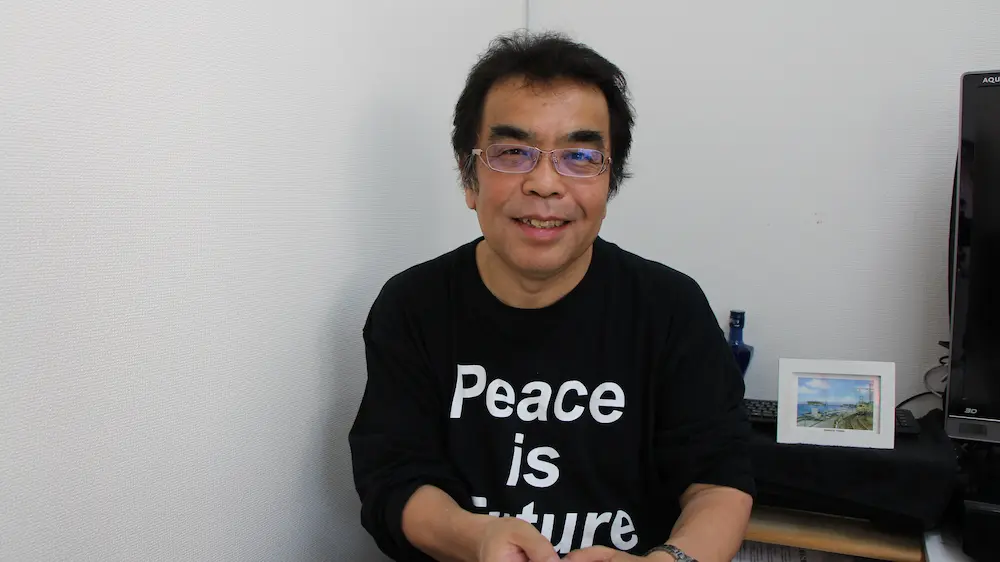

私自身の経験から伝えたいこと

私が両親に甘えた記憶は、今でも心の支えになっています。厳しく叱られたこともありましたが、それ以上に「自分は守られている」という感覚があったからこそ、困難に立ち向かう勇気を持てたのだと思います。

だからこそ、教育者として子どもたちに「安心して甘えられる場」を提供したいと願っています。同時に、彼らが社会に出て自立していくためには「甘やかさない」姿勢も必要です。両者は決して矛盾するものではなく、むしろ補い合うものなのです。

心を耕す教育のために

「甘える」と「甘やかす」の違いを理解し、子どもにとって最適な環境を整えること。それこそが、親や教育者の使命だと思います。子どもが安心して心を開き、同時に自分の力で未来を切り拓いていけるように――そのために私たちは日々、愛情と厳しさの両方をもって接していかなければなりません。

KOSHIN学院では、子どもたちが安心して甘えられる場を提供しながら、彼らの自立心を育む教育を続けていきます。心を耕す――その理念のもとに。

「甘える」と「甘やかす」は違う

それでは今日はこの辺で! また来週♪

このブログは土日祝日はお休みさせていただいております。

【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】

しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪