「好奇心は学問の始まりである」――この言葉は教育の現場に立つ者にとって、何度も噛みしめる価値のある真理です。私が長年子どもたちと向き合ってきて実感するのは、最も活躍する子どもは、必ずしも成績が良い子や知識が豊富な子ではないということです。むしろ「知りたい!」という強い好奇心を持ち、その欲求を原動力にして学びを広げていく子どもこそが、真の意味で伸びていくのです。

【動画】まずは基礎学力から!

成績や知識だけでは活躍できない理由

学校の成績は、ある一定の範囲の知識を正確に理解し、再現できるかどうかを測るものです。もちろんそれは大切な指標ですが、成績が良いからといって必ずしも社会で活躍できるわけではありません。知識が豊富であっても、それを使って新しい問いを立てたり、未知の課題に挑戦したりする力がなければ、学びは停滞してしまいます。

活躍する子どもは、知識を「持っている」だけでなく、「使いたい」「もっと知りたい」と思う心を持っています。つまり、知識は道具であり、好奇心こそがその道具を動かすエンジンなのです。

好奇心が強い子どもの特徴

好奇心の強い子どもは、知りたいことが明確です。「なぜだろう?」「どうしてこうなるの?」という問いを自然に立てることができます。そして、その答えを探すために自分なりの方法を工夫します。現代ではインターネット検索がその代表例です。検索が上手な子どもは、知りたいことを的確に言葉にし、情報を取捨選択する力を持っています。これはまさに「知りたい意欲」が高いからこそできることです。

逆に、好奇心が弱い子どもは「何を調べたいのか」が曖昧です。検索しても表面的な情報にとどまり、深く掘り下げることができません。つまり、好奇心の強さは情報社会を生き抜く上で欠かせない力なのです。

基礎知識がなければ好奇心は育たない

しかし、ここで忘れてはならないのが「基礎知識の重要性」です。好奇心はゼロから生まれるものではありません。例えば、理科の授業で「なぜ空は青いのか」と疑問を持つためには、光や大気に関する最低限の知識が必要です。歴史に興味を持つためには、時代の流れや人物名をある程度知っていなければなりません。

基礎知識は、好奇心を芽生えさせる土壌です。土壌が豊かであればあるほど、好奇心という種は大きく育ちます。逆に基礎知識が乏しいと、子どもは「何を疑問にすればいいのか」さえ分からず、好奇心を発揮できません。つまり、基礎知識と好奇心は車の両輪のような関係にあります。

教育の現場で大切にしたいこと

教育者として私たちが意識すべきは、子どもたちに「基礎知識をしっかり身につけさせること」と「好奇心を自由に発揮させること」の両立です。基礎知識を詰め込むだけでは、子どもは受け身になり、学びを楽しめません。逆に好奇心だけを煽っても、知識が伴わなければ空回りしてしまいます。

授業や日常の指導の中で、まずは基礎を丁寧に積み上げる。そして、その基礎を使って「もっと知りたい!」と思えるような問いを投げかける。例えば、歴史の授業「織田信長はなぜ天下統一を目指したのか?」と問いかけることで、子どもは教科書の枠を超えて調べ始めます。理科では「もし地球に大気がなかったらどうなる?」と問いかけることで、基礎知識を応用する力が育ちます。

好奇心を育てる環境

好奇心を育てるためには、安心して問いを立てられる環境が必要です。生徒が「こんなことを聞いたら笑われるかな」と不安に思えば、好奇心は抑え込まれてしまいます。教育の場は、問いを歓迎し、探究を応援する場でなければなりません。

また、好奇心は「楽しさ」と深く結びついています。楽しさを感じると、子どもは自然にもっと知りたくなります。だからこそ、授業や学習活動には遊び心や創造性を取り入れることが大切です。漫画やイラスト、物語などを通じて学びを広げることも、好奇心を刺激する有効な方法です。

耕心の教育

好奇心は学問の始まりであり、基礎知識はその土壌です。両者が揃って初めて、子どもは自ら学び、成長していきます。教育者の役割は、基礎を耕し、好奇心を芽吹かせ、子どもたちが自分の力で未来を切り拓いていけるように支えることです。

KOSHIN学院の理念「耕心」とは、心を耕し、豊かな土壌を育てることです。基礎知識を耕し、好奇心を芽吹かせる教育こそが、子どもたちを真に活躍できる存在へと導く道だと信じています。

好奇心は学問の始まりであり、基礎知識はその土壌です

それでは今日はこの辺で! また明日♪

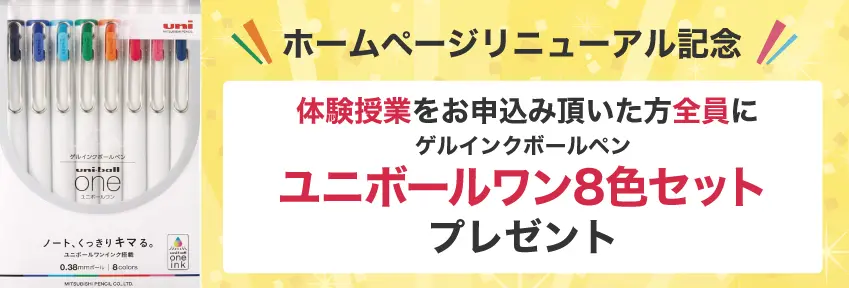

【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】

しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪